昭和の時代には、特許の出願件数と実用新案の出願件数は互いに年間数十万件あり拮抗していた。しかし、いくつかの法改正を経て、実用新案の出願件数は減少し、令和に入って特許の出願件数と2桁の開きがある。実用新案制度を活用する者は、少数派となった。

特許法と実用新案法の保護対象の差異の1つは、「発明」か「考案」か、という点である。発明の定義は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」であり(特許法第2条第1項)、考案の定義は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条第1項)である。つまり、法律上の定義の差は、「高度なもの」か否かである。

そして、保護対象のもう一つの差異は、実用新案法は、物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案に限定されるが(実用新案法第1条)、特許法では、物品に限らず方法の創作も保護される点である。

この様に条文上、実用新案法は高度ではない物品の創作を保護する法律として、特許法と棲み分けられている。ところが、特許・実用新案審査基準において、創作が「高度」か否かは判断しない。つまり、考案の進歩性要件は発明に準ずるので、有効な考案は全て特許法の保護対象になる。

今回のコラムでは、実用新案法の保護対象の水準が、一般的なイメージとズレている点について説明したい。

実用新案法の保護対象は特許法の保護対象に包含

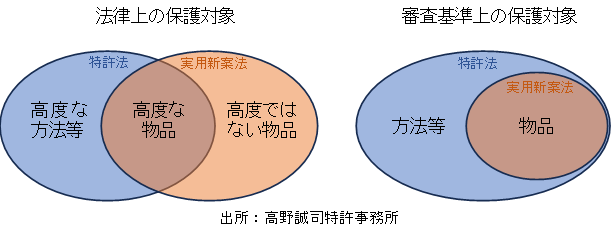

法律上の特許法と実用新案法の保護対象テリトリーをベン図で表現すると、下図左の様になり、重なる部分があるものの棲み分けができている。一方、審査基準に照らして事実上の保護対象テリトリーを表現すると、下図右の様になり、実用新案法の保護対象は、特許法の保護対象の真部分集合になり包含されている。

法律上のテリトリーと事実上のテリトリー

特許出願を実用新案登録出願に変更しても進歩性はクリアできない

特許出願に対して、進歩性(特許法第29条第2項)に関する拒絶理由通知を受けた場合、法律上、実用新案登録出願に変更することが有効な対応手段の一つと考えられる(実用新案法第10条第1項)。なぜなら、特許法における進歩性要件は、容易な発明は否定されるが、実用新案法では、「きわめて」容易な考案が否定されるからである(実用新案法第3条第2項)。つまり、法律上、進歩性要件の水準が異なるのである。

また、出願変更の期限が、「特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月」とされていることからも、特許出願した内容が進歩性要件を満たさず、拒絶されたときは、出願変更がその救済措置であるかの印象を与える。

しかし、前述の通り、審査基準では進歩性判断において両法に差がないため、出願変更は進歩性をクリアする手段として意味がない。もちろん、実用新案は無審査で登録されるため、見かけ上、早期権利化を図る手段として意味はあるが、有効性を争えば、審査基準上は特許と同じであり、否定的な判断結果となる。

特許庁の見解

実用新案制度を担当する特許庁職員の方に、メールで問い合わせたところ、丁寧な回答が返ってきた。下記は、特許庁とのやり取りの一部を抜粋したものである。

高野誠司:

例えば、複数の引用文献の組み合わせで進歩性を否定された場合、

実用新案に出願変更すればワンチャンあるかも、といったイメージです。

特許庁:

審査基準は法律を上書きするものではなく、

あくまでも法律あっての審査基準ですので、

法律の文言上、進歩性の要件に差がある以上、

理論的には判断結果に差があることがあってもよいはずではありますので、

絶対に「ワンチャンス」がない、と断言できるわけではないですが、

現実的には、特許も実用もほぼ差が無いだろう、ということかと思います。

冒頭の「審査基準は法律を上書きするものではない」は名言だと思う。そして、興味深い点は、もしかするとイケるかもしれない、といった意味合いで用いた「ワンチャン」の表現を「ワンチャンス」と書き換えられている点と、「ほぼ」の表現を用いて完全否定はしない点である。

今後の法改正の行方

実用新案制度は課題が多い。平成5年改正で無審査登録制度になり、保護対象の棲み分けとは別次元で、特許制度との大きな違いを打ち出すことはできたが、権利行使の観点で扱い難い制度になった。そして、最大の課題は利用者が少ない点であるが、廃止に踏み切れない事情がありそうだ。特許制度と比較して実用新案制度は、個人や中小企業による利用の割合が大きいと考えられる。その制度を廃止すれば、「中小企業イジメ」と言われかねない。

実用新案制度の廃止論はしばしば話題になる(19年前に日経新聞社に提供したコラムがこちら)。近年、特許の審査は短期間で行われるようになり、実用新案制度の早期権利化の優位性は薄れている。実用新案法の保護対象が、事実上特許法の保護対象に包含さているのであれば、個人や中小企業による特許出願の補助金を強化し、実用新案制度を廃止すればよいと考える。今後の法改正を見守りたい。

弁理士 高野誠司