この1年2カ月の間に、日本を代表する企業の統合報告書に記載された「知財KPI」 を紹介する。

KPI(Key Performance Indicator)は、ハーバードビジネススクールが提唱したバランス・スコアカード(BSC)の中で、業績評価のための指標として紹介され注目された。日本国内では一般的に「重要業績評価指標」と翻訳され、その言葉に沿った運用が浸透している。

ところで、コーポレートガバナンス・コード(CGC)が改訂され、「知的財産」の文言が追記されたが、この略称である「知財」の範囲が狭く解釈される懸念があり、CGCを補足するガイドラインのタイトルは「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」になった。

このガイドラインの中で「KPI」の表現が何度も登場する。ガイドラインの趣旨に沿って、本コラムに記載の「知財KPI」には、特許庁所管の特許等に関するKPIに加え、ノウハウやブランドなど無形資産に関するKPIを含める。

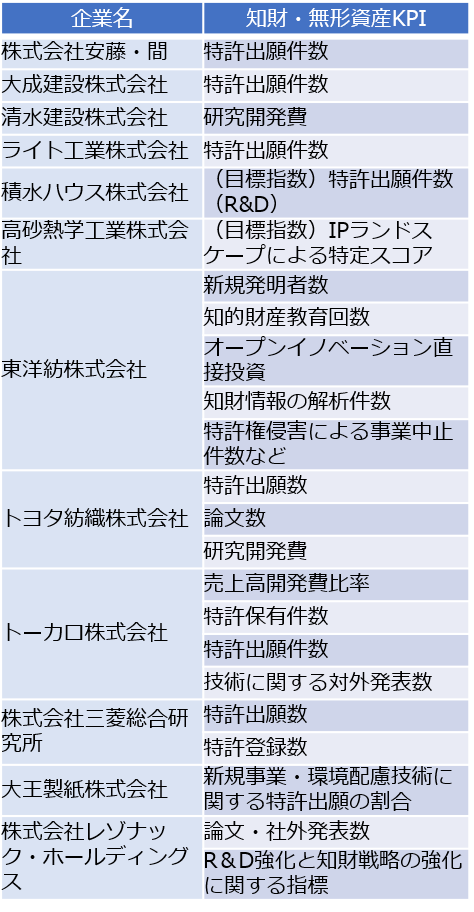

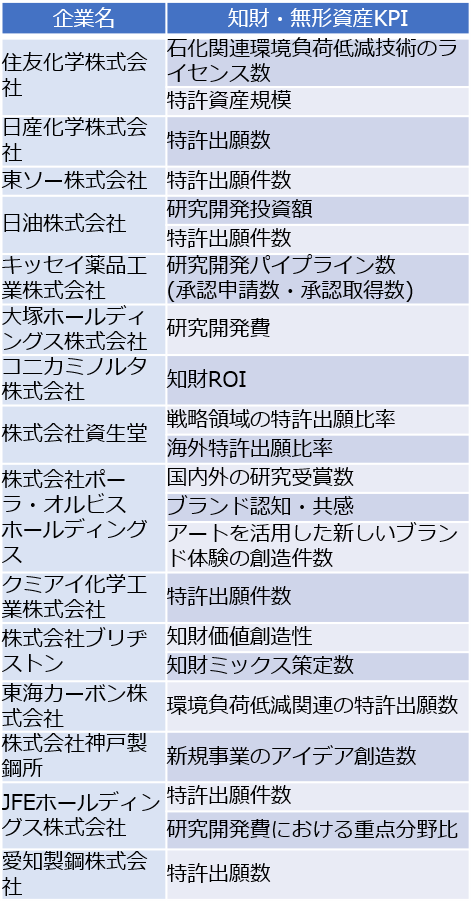

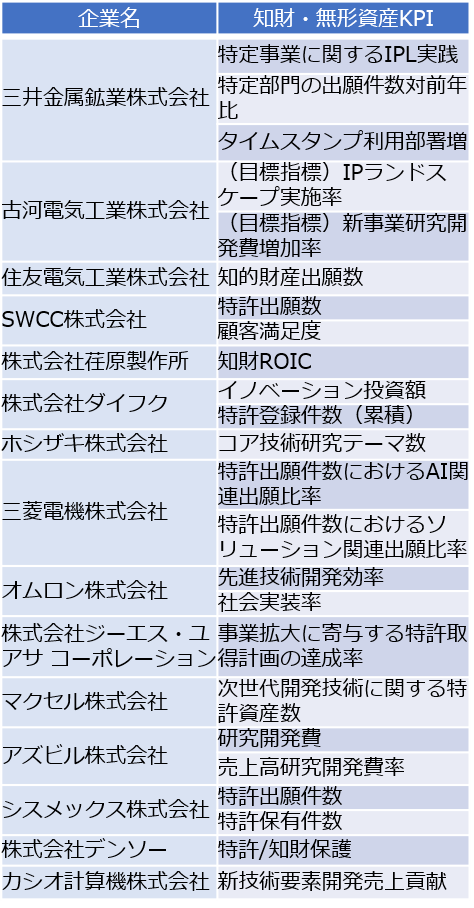

57社で90指標の「知財KPI」を確認

プライム市場上場企業のうち時価総額上位企業の統合報告書に記載のあった知財KPIを確認した。「統合報告書」は、「統合レポート」など媒体名称を問わず同等のものを含む。2024年に発行された統合報告書を対象としている。「統合報告書2023」と記載があっても2024年に発行されたもの、2025年2月現在最新のものを含む。

これらの知財KPIは、「KPI」と明示のあるもの、あるいは将来の目標指数として掲げている指標を厳選している。単なる過去の実績(エビデンスの類)を示した指標や、「KPI」と明示されていても、指標ではなく抽象的な状態を記載しているものは除外している。また、人的資本に関わる指標も除外した。

厳選した結果、57社で90指標の「知財KPI」を確認できた(下表参照)。

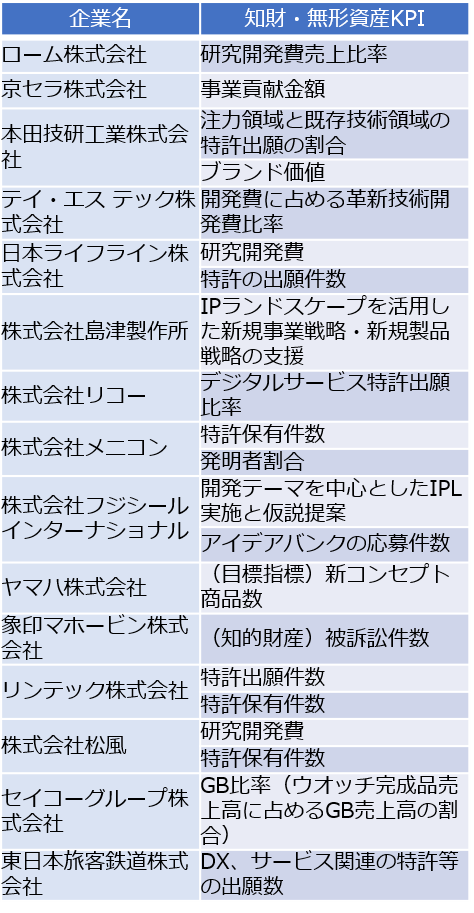

知財KPI事例(57社90指標 証券コード順)

出所:高野誠司特許事務所

筆者が参画する知財ガバナンス研究会の2つの分科会による調査・研究の過程で、KPIの記載があると報告があったものを中心に調査したため、網羅性・正確性・完全性を保証するものではない。全て統合報告書等の原文を確認しているが、厳選する過程でグレーなものや知財KPIと認識できなかったものは外している。

各KPIの算出方法や定義は、各社の統合報告書等の原文を確認いただきたい。

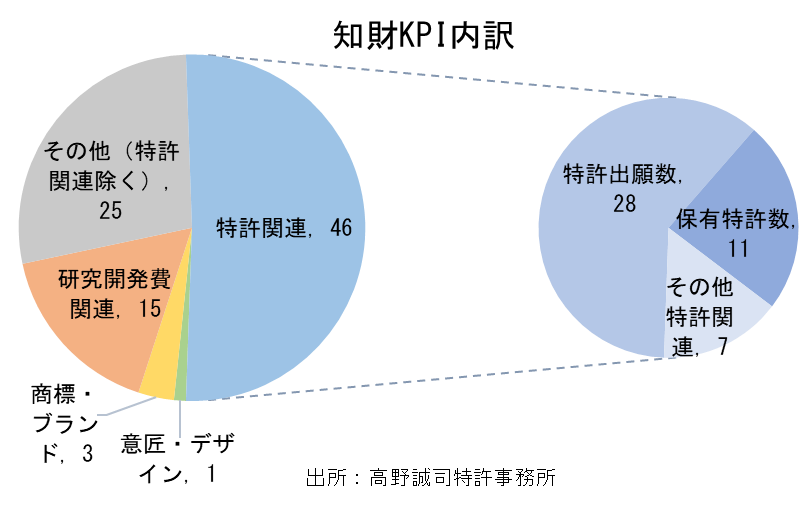

知財KPIは単なる「特許出願数」が最も多い

下記グラフは、知財KPI、90指標の内訳である。左側が大分類、右側は「特許関連」を細分化したものである。大分類としては、特許関連のKPIが多く、研究開発費関連のKPIが次に多い。意匠や商標関連のKPIは少ない。「特許関連」のうち大半は「特許出願数」である。大分類の「その他」には、IPランドスケープに関するKPIや、顧客満足度など無形資産に関するKPIが含まれている。

特許出願数や研究開発費など単純かつ無難なKPIが大半を占めている。単なる特許出願数は、企業価値と直結しないことが知財関係者の間に浸透しつつあるにもかかわらず、KPIとして設定し、開示する企業が多い。ただし、「新規分野での~」や「特定地域での~」などの修飾語が付いていればむしろ有意義と考えるが、その様なケースは少ない。

特許出願数や研究開発費など単純かつ無難なKPIが大半を占めている。単なる特許出願数は、企業価値と直結しないことが知財関係者の間に浸透しつつあるにもかかわらず、KPIとして設定し、開示する企業が多い。ただし、「新規分野での~」や「特定地域での~」などの修飾語が付いていればむしろ有意義と考えるが、その様なケースは少ない。

自社でコントロールできる知財KPIが多い

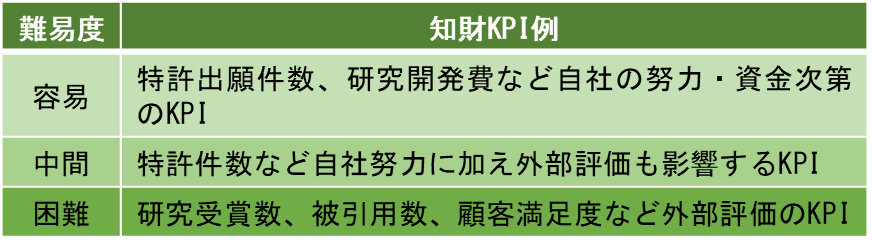

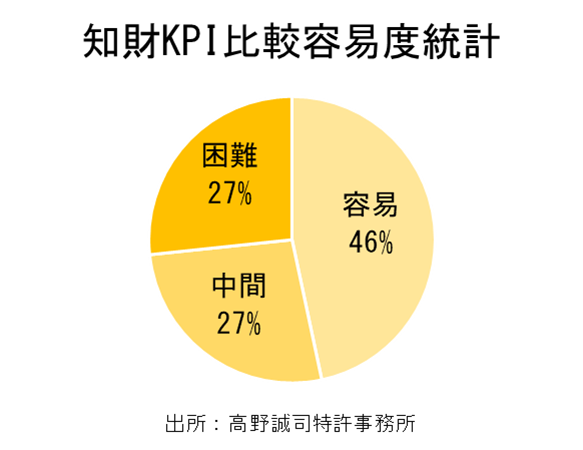

知財KPI、90指標について、自社でコントロールできる指標か否か、下表の様な難易度で仕分けした。難易度は、自社のみでコントロールできる知財KPIは「容易」、第三者の評価に委ねられるKPIは「困難」、その中間の難易度のKPIは「中間」として集計した。

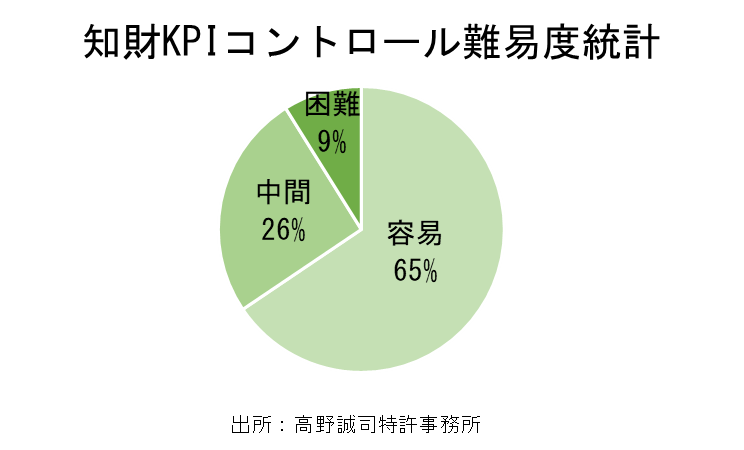

その統計結果が下の円グラフである。コントロールが「容易」なKPIが多いことがわかる。KPIは本来、企業におけるKGI(重要目標達成指標)を因数分解した中間指標であり、現場の行動目標を定め、進捗を測るための指標であるため、自らの活動でコントロールできない指標はKPIとして扱いにくいのかもしれない。

目標数値を伏せた知財KPIが散見される

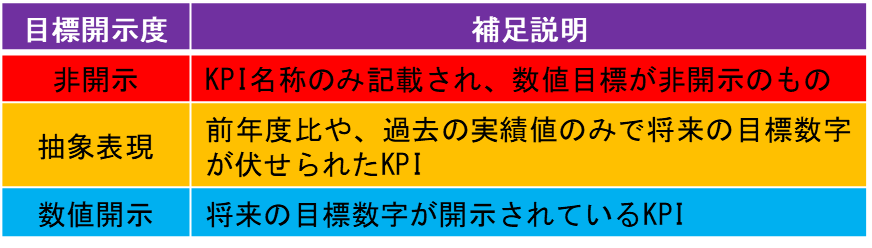

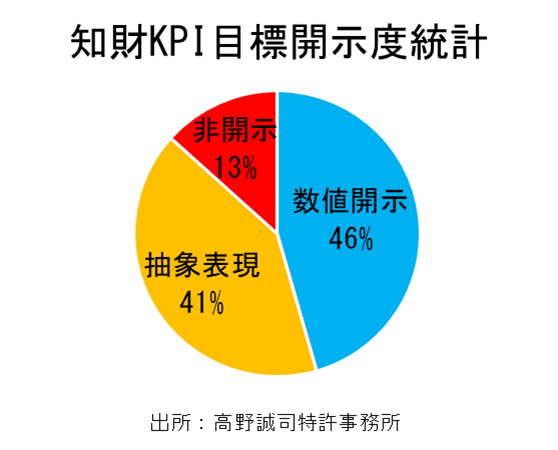

知財KPI、90指標について、目標数値の開示状況を、下表の様な開示度で仕分けした。目標数値は、長期的な視点での設定・開示が望ましいが、直近1年の目標のみを開示するケースについても「数値開示」としてカウントした。KPIと明示されていても過去の実績数値のみを開示するケースや前年度比の表現については「抽象表現」としてカウントした。

目標開示度の統計結果は下の円グラフの通りである。KPI名称だけを示し、具体的な目標数値を伏せているケースが散見される。KPIは目標数値とセットで開示しなければ説得力に欠ける。

比較可能な知財KPIが多い

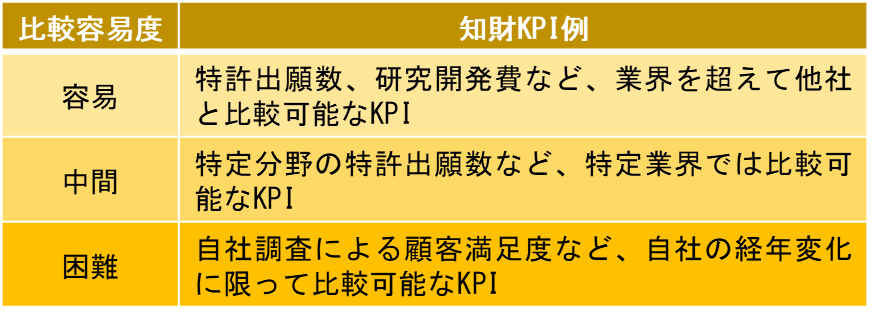

知財KPI、90指標について、他社と比較できる指標か否か、下表の様な比較容易度で仕分けした。比較容易度は、業種に限らず他社と比較できる知財KPIは「容易」、特定業界に限って比較できる知財KPIは「中間」、自社内の経年分析に限って比較できる知財KPIは「困難」として集計した。

その統計結果が下の円グラフである。比較が「容易」なKPIが多いことがわかる。投資家など第三者の立場からみると、理想的なKPIは、比較可能な指標である。業界を超えて比較できなくても、企業価値は、業界内での競争優位性が重要な要素であることから、業界内で比較可能な指標であってほしい。

経営指標と直結する知財KPIは少ない

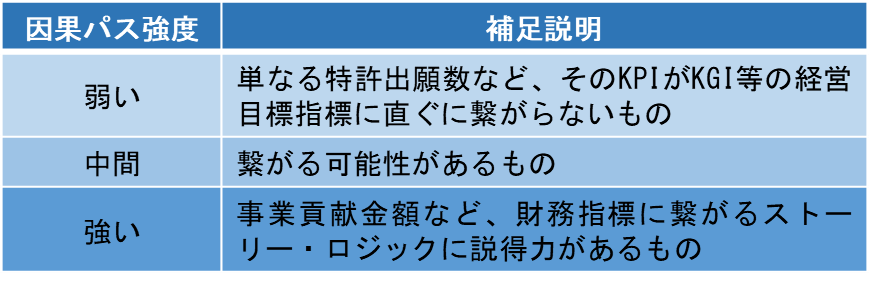

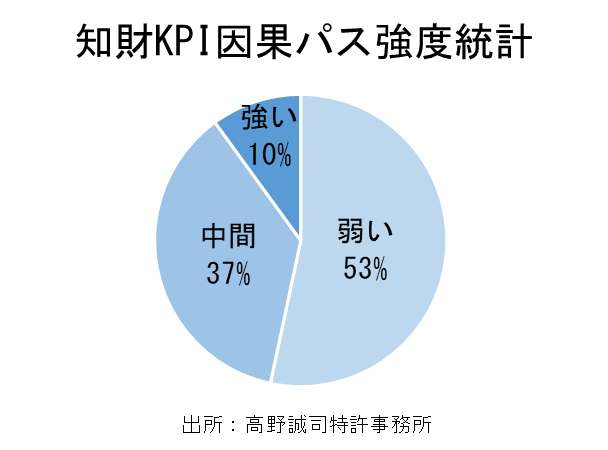

知財KPI、90指標について、KGIに繋がる指標か否か、下表の様な因果パス強度で仕分けした。因果パス強度は、KGI等経営目標や財務指標に繋がるストーリー・ロジックに説得力があるか否かの観点から、3段階で集計した。

その統計結果が下の円グラフである。経営目標との繋がりが「弱い」KPIが多いことがわかる。KPIは本来、企業におけるKGIを因数分解した中間指標であることから、KPIが良好に推移すれば、経営目標に近づくことが実感できるものがよい。単なる特許出願数や研究開発費を増やせば経営目標に近づく、達成する、ということはない。一ひねり工夫が必要である。

その統計結果が下の円グラフである。経営目標との繋がりが「弱い」KPIが多いことがわかる。KPIは本来、企業におけるKGIを因数分解した中間指標であることから、KPIが良好に推移すれば、経営目標に近づくことが実感できるものがよい。単なる特許出願数や研究開発費を増やせば経営目標に近づく、達成する、ということはない。一ひねり工夫が必要である。

2025年3月7日に「知財KPI」の講演会を予定している。本コラムでは、最新の知財KPIの事例紹介とその傾向の考察までとしているが、講演会では、知財KPIの好事例の紹介や、知財KPIの策定・運用・開示に関するポイントについて詳しく説明する。拙稿「CGC対応における知財・無形資産指標(KPI)の留意点」についても、適宜参照いただきたい。(追記:2026.1.20に「2025年版 最新の知財KPI」をアップした)

弁理士 高野誠司