今回のコラムは、前回のコラム「知財で使う国語は難しい?」の続編として、知財業務で目にする表現の留意点などについて具体例を織り交ぜて紹介する。

「又は」の次は「若しくは」。ではその次は?

前回のコラムで、「又は」と「若しくは」は、ともに選択の関係を示す接続詞(選択的接続詞)であり、グループが異なる場合に大きな区分で「又は」を使い、小さな区分では「若しくは」を使うことを説明した。

では、更に小さな区分がある場合には、どのような接続詞を用いるのか。答えは「若しくは」を再度使用するのである。それ以降も同様である。「若しくは」が多用された文章では、区分の大小関係は中身を観て解釈することになる。

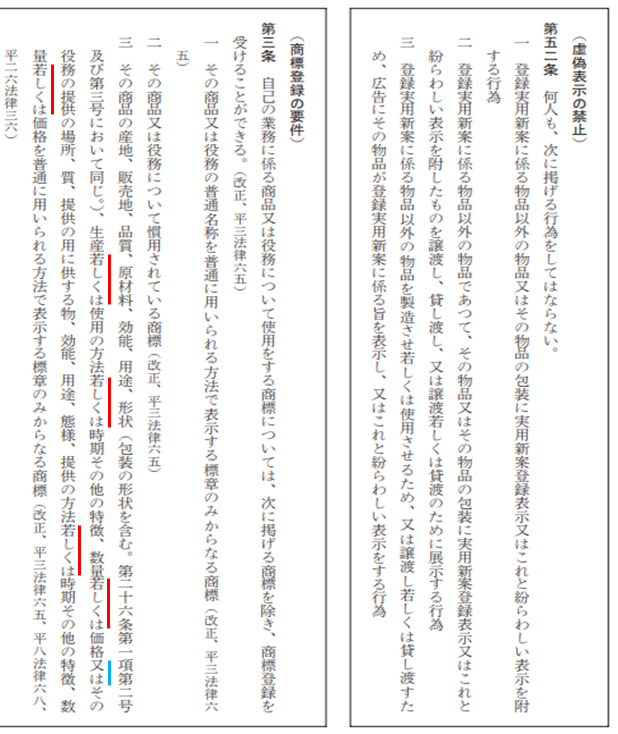

商標法のなかには「若しくは」を多用する条文がある。たとえば、商標法第3条第1項第3号では5回登場するが、関係性はわかりやすく、また、3つ以上の文言をつづる場合に用いる読点「、」も多数登場するため、選択的接続詞を学ぶには適当な教材である(下記条文左側参照)。

商標法第3条(一部)と実用新案法第52条

出典:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕(特許庁の許可を得て抜粋)

「条」の次が「項」とは限らない。

特許法などの条文は、たとえば、物の発明の実施を定義した特許法第2条第3項第1号の様に、「条」→「項」→「号」と規定レベルが細かくなっていく。なお、条文は第1項の「1」の項番号は省略され、「項」は第2項から採番される。

法律の条文は、一定のまとまり毎に改行され、原則として各段落は「項」として表現される。ここで留意したいのは、「条」の次にくる数字が「項」を表すものとは限らない点である。最初に改行された直後の記載が「項」ではなく「号」の場合があるのだ。換言すると「項」がなく「号」が規定さている条文がある。

たとえば、実用新案法第52条の「虚偽表示の禁止」に関する条文には「項」はなく、「号」が存在する(上記条文右側参照)。特定の事項を列挙する場合は「項」ではなく「号」が用いられるが、同条は、列挙された虚偽表示の行為以外の条文が簡素(わずか1行)で「項」が存在しない。なお、「号」の内容は原則として体言止めで記載される。

この点は、一般の契約でも同様の慣習があり、たとえば、「第1条第1号」と言わなければならないところを「第1条第1項」と言わないように留意したい。因みに、前述の「商標法第3条第1項第3号」は、(上記条文左側は抜粋のため表示されていないが)同条に第2項が存在するため、「第1項」を省略して「第3条第3号」と言ってはいけない。

「可能性は50%」や「可変できる」の表現は何がおかしいのか。

「特許査定される可能性は50%程度ある」といった様に、「可能性」の単語を割合(〇〇%)と合わせて用いるケースを散見する(よく耳にする)が、可能性は見込みを表す単語で、本来は「可能性がある」か「可能性がない」かの2択であり、中間の概念はない。「高い/低い」と合わせて用いることは一般的に許容されているが、違和感を覚える。

もし、統計上の明確な割合を示すのであれば「確率は50%」と表現すべきであり、ある事象が起こる確からしさ(度合い)を表現するのであれば「蓋然性」(がいぜんせい)の単語を用いればよい。「蓋然性は高い」などの様にである。

冗長表現にも留意したい。私は学生時代に「可変できる」と言ったことに対して、「それは頭痛が痛い、と同じでおかしい」と指摘を受けたことがある。「頭痛が痛い」は、前後の漢字を観ればおかしいことに気が付くが、「可変できる」など漢字が重複しないと冗長表現に気が付かないことがある。

特許庁職員関係者で構成されている団体「特許庁技術懇話会」が発行する会報「特技懇」誌(2021.5.28. no.301)には、特許明細書での冗長表現の例として「制御を実行する」が挙げられている。

表現に気をつけなければならないのは、必ずしも知財業界の者に限らないが、社会人になるとミスの指摘を受ける(する)ことが少なくなる。特に知財や法律に携わる者への指摘は、自分の方が間違っているのではないか疑念もよぎるため躊躇(ちゅうちょ)する。

前回のコラムの「規定」と「規程」の使い分けの例の様に、出版物やネットの記載が必ずしも正しいとは限らないが、気になった表現があれば、都度信頼できるサイトや辞書で確認する癖をつけ、日々研鑽を積みたい。

※本コラムはサイバーパテント株式会社 のHPとクロスポストしております。

高野誠司