最近、「イノベーション」の言葉を様々なメディアで目にする。また、経済産業省による新規事業やスタートアップを支援する政策が目白押しだ。日本が世界の中で再浮上するためには、イノベーションや新規事業の創出が欠かせない。

企業においては、ベンチャー企業への出資や技術支援、産学連携、国内外企業とのオープンイノベーションが推進されている。この様な活動が盛んになると、社内ベンチャーが再び脚光を浴びる日がくる。

社内ベンチャーは、古くは豊田自動織機における自動車製造(後にトヨタ自動車に発展)が有名であり、これまで何度かブームがあった。ベンチャーブームと社内ベンチャーブームは、必ずしも時期は一致しないが、同時期または前後して訪れることが多い。

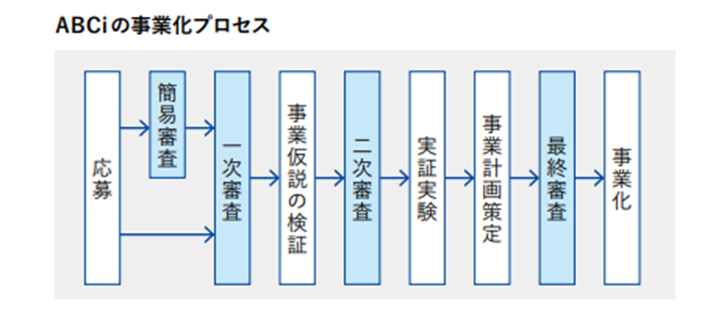

バブル景気がはじけた後しばらくして、インターネットの商用利用が可能になり、第3次ベンチャーブーム(1995年~2005年頃)が訪れ、ITバブル崩壊まで続いた。私が1990年に入社した野村総合研究所では、1995年から社内ベンチャー制度「ABCi(Advanced Business Creation initiative)」が始まった(下図参照)。

私は、1996年にインターネット特許情報サービスを企画してこの制度に応募した。いくつかの審査会議を経て、1996年にプロトタイプを公開、市場の反応を確かめ事業化に踏み切った。1999年に黒字化、2001年にNRIサイバーパテント株式会社(現サイバーパテント株式会社)を設立した。

今回のコラムは、社内ベンチャー制度に応募し、新規事業を立ち上げ、会社を設立した経験から、社内ベンチャーの要諦を応募する側の立場でまとめた。また、私は社内起業後に、社内ベンチャー制度の審査委員も経験しているので、公募・審査する側のポイントを次回のコラムで伝えたい。

社内ベンチャー制度と応募資格

一般的な社内ベンチャー制度は、新事業の企画書を広く社員から募り、各種審査を経て、フィジビリティスタディ(実現可能性検証)を行い、事業化を判断する、といった流れの事業創造支援制度である。

応募資格は通常は全社員にある。グループ会社の社員まで含める、あるいは一定の職種を除く場合もあるが、起業家育成研修の一環ではない限り、広く募集がかかる。応募資格の有無について判断に迷う場合には、事務局に直接確認するとよい。

応募は、一人でも複数人共同でもよいのが一般的である。単独の方が自分の考えを混じりけなく企画に落とし込めるが、無事に企画が通った後に協力者を募る場面で苦労する。他方、志を共にする複数人による共同企画は、単独の場合のメリットとデメリットが逆の関係になる。共同企画の場合、役割分担、そしてリーダーは明確に決めておいた方がよい。他のメンバーはリーダーである船頭と同じ船に乗るつもりで臨む。メンバーのバックグランドは区々であってもよいが(むしろその方がよい)、掛ける思いに差があると上手くいかない。

基本的には、審査が通るまでは、同じメンバーで突っ走る。企画が通り、事業性が有ると判断され、本格的な事業に入る際に、通常、企画メンバーのスキルセットに不足が生じる。ITスキルや営業スキルなどを補充するため、必要に応じて社内から参加者を公募し、社員で賄えないコールセンター業務などは社外に委託する。

万難を乗り越え事業が成長すると、会社に発展することがある。この段階になると、別の人材が必要になる。たとえば、親会社と連結決算を行うための経理担当などである。この様に話が進んでいくと、各フェーズで人材は補強されていくが、応募した企画者や初期の参画メンバーが後に創業者と認識される。

企画が通ったら片道切符の覚悟で

社内ベンチャー制度の審査委員は、同じ企業の社員であっても、いわばスポンサーの代理人である。社外での起業であれば、銀行の融資担当者に相当する。応募者がプレゼンする行為は、換言すれば、銀行に企画書を持参し融資担当者を説得するようなものである。銀行の融資担当者がみるポイントは、ずばり「人」である。企画内容や事業計画が一定のレベルに達していれば、後は「この人にお金を貸せるか」という観点で判断する。覚悟や気概が重要である。企画が通ったら片道切符、つまり元の所属部署には戻れないつもりで臨む。

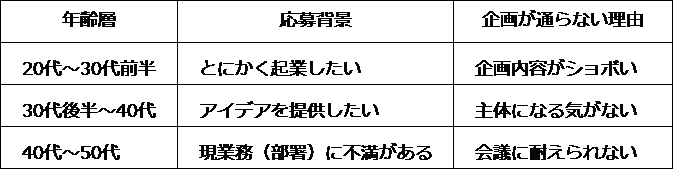

企画が通らない応募者の特徴として、典型例を3つ挙げてみた(下表参照)。

社内ベンチャーで通らない典型例

まず、若手社員の応募のなかには、やりたい事業がある、というよりも、起業したい思いが先行するケースや、市場調査が不十分な企画が多い。本人に覚悟や気概があっても、企画内容が貧弱であるため、審査の初期段階で弾かれる例である。

次に、有名社員やエース級社員の応募でありがちなのは、アイデアを提供したい、が自分は事業主体になる気がない例である。企画内容が秀逸でも、企画が通ったらアドバイザーになりたい、といった他人任せの企画では通らない。

最後に、管理職やベテラン社員の応募は、企画内容は良くても最終審査まで残らないことが多い。社内ベンチャー制度の審査は、数多くの審査を経て最終判断に至るが、ダメ出しの会議が続き、今の部署でそのまま働いた方が楽と考え、途中で諦める例である。

仲間で挑む場合は役割分担を明確に

最初は仲良く一緒にやろう、といって共同企画をしても、応募後、あるいは事業開始後に様々な障害や岐路に立ち、意見が相違・対立することが増えてくる。コミュニケーションによる信頼関係が重要であるが、事業に対する思いや出口・ゴールが人によって異なることもあり、ある程度の衝突は避けられない。社内事業は仲間割れしても戻る先はあるが、子会社になったり、MBOやグループ外企業になったりしたときには、そうはいかない。

共同企画の場合、役割分担が初めから明確なことが望ましい。会社でいうこところのCEO、CTOなど、創業メンバーの位置づけがはっきりしているとよい。また、社内ベンチャー制度で起業した後の出口についても、夢を語りあう中でベクトルを合わせておいた方がよい。

企画内容は所属企業の本業と近すぎても遠すぎてもダメ

企画を通すコツとして、適切な事業領域を狙うことが挙げられる。本来は自分のやりたい事業を素直に企画書に落とし込めばよいのだが、社内ベンチャー制度を使って「何か」起業したいと考える者も多い。

企画内容は、所属企業のイメージと大きくと異なるものは避けたい。所属企業の取引先やユーザー、株主などステークホルダーから苦情があれば後からでも簡単に潰される。一方、本業と近すぎるとカニバリズム(共食い)になる、あるいは「それは○○事業部の仕事」となって企画を横取りされることもある。また、市場での競争を意識し、社内リソースや企業の強みを生かすことも重要である。

私が所属していた野村総合研究所は、「知的資産創造」と題した刊行物を発行している。「知的資産」である特許に関連したビジネスは企業イメージとかけ離れてはいない。また、特許をビジネスに考えている部署もなかった。インターネット特許情報サービスの企画は、丁度よい距離感だった。

そして、当時の産業界には、ライバル会社の特許情報サービスは使わない、という雰囲気があった。特許情報を得るためにユーザーは、研究・開発中の技術情報、つまり秘密情報を入力するからである。特許情報サービスは、製造業が主な顧客になるため、IT企業でありながら非製造業と認識されていた野村総合研究所は、都合のよいポジションであった。

通しやすい事業規模がある

企画書には、売上目標など事業規模を記載することになるが、制度上、金額の上限や下限は設定されていなくても、ストライクゾーンはある。売上規模は小さすぎても大きすぎてもダメなのである。

市場規模が10億円程度のビジネスでは、売上目標が数年後にやっと1億円程度となり、ベンチャー制度を有するような規模の企業が手を出すビジネスではない。ただし、社会貢献や環境問題に関わる事業では、売上が問われないことがある。

一方、新市場を開拓する、と大風呂敷で売上目標をいきなり100億円としたのでは、投資も相応に必要と考えると、規模が大きすぎる。仮に、将来100億円を超える見込みがあっても控え目な数値計画を提示した方がよいだろう。スモールスタートを前提に将来を大きく見せるのも有効である。

また、黒字になるタイミングも教科書通りの計画にした方が、会議では突っ込まれにくい。たとえば、開始から3年後位に単年度黒字、5年後に累積黒字として、通常の事業で用いている社内の投資判断基準をクリアしていることが望ましい。

本来、新規事業はやってみないと分からないことが多く、数字ありきではないが、実際に成功している社内ベンチャー事業は、教科書通りに売上・利益が推移することが多い。企画書上の黒字化が早すぎれば怪しい企画と思われ、遅すぎれば筋が悪いビジネスと思われてもしかたがない。

会議の通し方

社内ベンチャー制度の場合、社内ベンチャーの経験がない者が審査委員をする場合がほとんどである。応募から事業開始まで多数の会議を通す必要があるが、基本的には企画を篩(ふるい)にかける会議が続く。審査する立場で考えれば、通した後、問題が起きたときに責任を問われたくないので、ダメ出しておいた方が安全である。

一方で、応募するタイミングによっては、事務局が通そうとする会議もある。たとえば、集まった企画がイマイチなものが多いときや、前回の募集期間に通過する企画がなかったときなどに、磨けば光りそうな企画があれば、事務局側はなんとか通そうとする。その時に事務局が着目するのは、企画の大筋と応募者のやる気である。

会議を通すコツとしては、専門的な争点に絞り込むように誘導する。企画が所属企業の本業から少し距離のある内容であれば、社内に専門家がいないことが多い。「この点がクリアにならないと通せない」という雰囲気を醸成した後、頃合いを見計らって、予め用意しておいた外部の専門家の意見書を切り札として提示する。こうすれば、審査委員から反論は出にくく、新たな争点が提起されなければ通さざるを得ない。

そうしてクリアした会議では、次の会議に備えて、議論の蒸し返しにならないよう残った宿題は何か、必ず確認し明確にしておこう。

もちろん日本企業の会議では根回しも重要である。企画段階では、通さないよう画策する上司もいるだろう。審査委員の特徴や委員に選ばれた位置づけは、事前に頭に入れておいた方がよい。

社内ベンチャー制度に奮って応募を

定年退職を迎えたサラリーマンが後悔していることの一つとして「起業しなかったこと」を挙げることがよくある。

起業は「千三つ」(1000に3つしか上手くいかない)と言われている。独自に起業すれば、資本金が必要であり、売上や信用がない状態では、人材の確保も思うようにいかない。社内ベンチャー制度を使った起業は、様々な支援があり、成功確率が高まる。

少なくとも応募することについて、個人にかかる経済的なリスクはない。失敗したときに元の部署に戻れるか、といったリスクはあるが、折角、制度が用意されているのであれば、使って挑戦してはどうか。企画が通った後も茨の道が待っているが、普通のサラリーマンとは全く違う景色を見ることができる。

「やらぬ後悔よりやる後悔」という言葉がある。仮に挑戦して失敗しても、至るプロセスでいろいろな経験ができる。是非、社内ベンチャー制度に応募し、起業にチャレンジしてほしい。

次回は、公募・審査する側の立場で「募集編」のコラムを書く予定である。

起業家・弁理士 高野誠司

※PR 社内ベンチャー制度の設計・審査委員の相談・依頼は問い合わせホームより